1. Раскройте понятие социальности

Социобиология утверждает, что все социальное вызвано генетически. По мнению социобиологов, принципиальные изменения в представлении о природе человека должна внести теория генно-культурной коэволюции, которая утверждает, что процессы органической (генной) и культурной эволюции человека происходят совместно. Гены и культура в этой эволюции неразрывно связаны между собой, но ведущая роль все же отводится генам, т.к. именно они оказываются конечными причинами многих человеческих поступков. Поэтому человек изначально является объектом биологического знания. По мнению представителей теории генно-культурной коэволюции, весьма вероятно, что человек наследует моральные качества по биологическим каналам. Так, происхождение запретов кровнородственных браков (инцест) усматривается в поведении животных, из этого и выводятся биологические основания моральных табу вообще. То же самое относится к агрессивности человека, которая, как считают некоторые ученые, является неотъемлемой его чертой. Вот почему война — это не что иное, как проявление внутривидовой агрессии.

Но главное заключается в том, в какой мере и до какого предела признаются влияние биологического на социальное. Биология, гены определяют поведение человека, он не может вырваться за пределы своей биологической природы, даже если бы очень захотел. Есть и эволюционная связь человека с животным, и определенные аналогии между их поведением. Таким образом, существуют биологические основы социальности человека.

Однако объяснять развитие и поведение человека преимущественно в рамках биологии, как это делают представители социобиологии, было бы неверно. На самом деле биологическое и социальное в человеке, находятся в тесной взаимосвязи. Младенец, попавший в условия существования животных, даже если и выживает физически при благоприятных обстоятельствах, однако не станет человеком, во всяком случае полноценным членом общества. Для этого индивиду нужно пройти определенный период социализации. Нельзя не присоединиться к мнению о том, что «ребенок в момент рождения лишь кандидат в человека, но он не может им стать в изоляции: ему нужно научиться быть человеком в общении с людьми». Другими словами, вне социальных условий одна природа еще не делает человека человеком.

Другой аспект влияния социального на биологическое в человеке состоит в том, что биологическое в человеке осуществляется и удовлетворяется в социальной форме. Природно-биологическая сторона существования человека обрастает и «очеловечивается» социокультурными факторами: удовлетворение таких сугубо биологических потребностей, как продолжение рода, еда, питье и т.д. Правда, следует отметить, что «очеловечивание» природы на практике не всегда означает ее улучшение, облагораживание.

2. Какие взгляды на феномен социальности существуют в научном мире? Каковы преимущества и недостатки жизни в группе?

При попытках объяснения этого феномена современная наука использует два альтернативных подхода. Согласно первому, в рамках которого социальность рассматривается как эволюционный ответ на биологические потребности, она возникла потому, что выгодна, то есть дает преимущества в адаптации и выживании. В русле данной традиции работают этология, социобиология и социология. Второй подход трактует социальность как ответ на некие универсальные (исходные) системные требования. При этом вопрос о биологических преимуществах социальных форм жизни не принципиален: они (преимущества) могут существовать, а могут и не существовать, будучи, по сути, эпифеноменом (побочным явлением) системы.

Биологи обычно разделяют социальные и одиночные (территориальные) виды животных. Означает ли это, что социальность - не универсальная, а видотипическая характеристика?

Современная наука дает на этот вопрос однозначно отрицательный ответ. Строго говоря, не общественных животных (абсолютных "одиночек") в природе не существует.

Исследователи выдвигают три рода аргументов, которые не позволяют "отказывать" в социальности животным-одиночкам. Экологические соображения обращают внимание на наличие популяционных отношений. Действительно, любое живое существо, как бы оно ни сторонилось своих сородичей, существует не само по себе, но в определенной пространственно-временной популяционной структуре. Эта структура организована не случайным образом: в ее основе лежат этолого-демографические механизмы, обеспечивающие оптимальное "соседство" животных.

Наконец, весьма убедительно звучат и доводы, почерпнутые из области зоосемантики. Любой вид вырабатывает свои способы общения (в широком смысле - обмена информацией). Видотипические коммуникационные сигналы, понятные любому представителю данного вида, уже заставляют рассматривать его как социальное существо, а не как особь, которая "гуляет сама по себе".

Социальность в широком смысле слова можно определить как объективную принадлежность к некоему групповому целому (популяции) и способность контактировать с представителями этого группового целого. В норме социальность такого рода предполагает эпизодическое (ситуационное) осуществление подобных контактов.

Кратко и лаконично ответ на текущий вопрос обрисован в статье И.А. Шмерлиной «ФИЗИКА» СОЦИАЛЬНОСТИ (ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК том 73, № 6, с. 521-532, 2003 г.) Можно найти по адресу: http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/VRAN/SOCIAL/SOCIAL.HTM

3. Как происходила эволюция социальности как общебиологического феномена с точки зрения социобиологического подхода?

По Э. Уилсону, существует естественная эволюция социальности: начиная с колоний микроорганизмов до человеческого общества как «группы индивидов, принадлежащих к одному виду и проявляющих взаимную кооперацию». Социальность рассматривается как продукт эволюционно-генетического процесса, а все многообразие цивилизаций отнюдь не сводится лишь к человеческим сообществам. При этом «первичным социумом», имеющим биологическую природу, объявляется связь «родитель — ребенок», выступающая «как устройство, увековечивающее гены». Воспитание детей носит генетически-адаптивный характер, служит собственному «генетическому интересу» родителей. Репродуктивный императив настойчиво требует: воспроизводи свои гены каким угодно способом — то ли оставляя много потомков, то ли обеспечивая лучшие возможности для последующего воспроизводства небольшому количеству потомков. Родительская привязанность обратно пропорциональна уровню рождаемости. Каждое поколение людей является потомками индивидов, рассматривающих воспроизводство генов как положительную ценность. Отсюда социобиологами выводится высокая устойчивость в нормах родительского поведения, направленная в конечном счете на воспитание адекватной репродуктивной установки у детей.

С точки зрения социобиологов, психика животных и человека — результат взаимодействия наследственности и среды не только в ходе онтогенеза, но и в ходе филогенеза. Поэтому понятие «генетическая приспособленность» выступает в качестве ключевого пункта в интерпретации социобиологами психики как опосредствующего звена между генами и культурой.

Психика человеческого индивида представляется как «остров, на который иммигрируют культургены» и где они потом эволюционируют или вымирают. Индивиду биологически свойственны «эпигенетические правила», определяющие коэволюцию (партнерство) генов и культуры, присутствующие в любом когнитивном процессе и обусловливающие целостность человеческой психики. Эпигенетические правила находятся под генотипическим контролем и осуществляют выбор одних культургенов и отклонение других. Человеческая культура, согласно Э. Уилсону, не «суперорганизм, развивающийся согласно своей внутренней динамике, а, скорее, статистический продукт отдельных актов принятия решений». Последние определяют также дифференциально-психологические различия между людьми.

4. Каковы предпосылки возникновения социобиологии?

Социобиология, возникшая на рубеже 1960-1970-х годов, во многом является продолжением и развитием сравнительной этологии - науки о поведении животных. В 1950-е годы исследования этологов позволили обнаружить в животном мире ряд явлений, прежде считавшихся чисто человеческими: зачатки трудовой деятельности и разделения труда, звуковая коммуникация, элементы "социализации" и научения детенышей, иерархия господства- подчинения и др. В ходе исследований было выяснено, что значительная часть поведенческого репертуара животных подвержена генетическому контролю, биологически запрограммирована. Постепенно в сферу этологических разработок были вовлечены исследования психофизиологических механизмов поведения человека. Возникновение социобиологии человека стало дальнейшим развитием и углублением тех проблем, которые были поставлены в рамках этологии. Создатели этой науки (E.O.Wilson, K.Lorenz, R.Trigg и др.) считают, что она полностью раскрывает биологические корни поведения человека и должна быть безоговорочно принята в качестве основы для синтеза социальных и биологических наук. Более того, наиболее радикально настроенные представители этой концепции утверждают, что социобиология человека позволяет по-новому взглянуть на человеческую историю, демистифицировать социальный мир, раскрыть истинные истоки многих злободневных общественных проблем (таких, как социальное неравенство, преступность, международная напряженность, экологический кризис и др.).

5. Социобиологический подход Д. Морриса, Р. Докинза, К. Лоренца

У каждого из авторов был свой взгляд на эволюцию.

Моррис – парная привязанность.

Докинз – эгоистичный ген.

Лоренц – агрессия. Каждый сам за себя.

6. Сформулируйте основные теоретические положения социобиологии.

Основоположником социобиологии считается американский зоолог Э. Уилсон, который в своих работах "Социобиология: новый синтез" (1975), "Биофилия" (1984) сформулировал основные положения социобиологии на основе данных естественных и гуманитарных наук. Он предпринял попытку анализа некоторых форм социального поведения человека по аналогии с поведением животных. При этом он утверждал, что человеческое поведение обусловлено естественным отбором и предопределено генетически; а основная задача социобиологии состоит в определении генов, влияющих на поведение индивидов. По мнению Уилсона, основной проблемой социобиологии является вопрос о существовании генетической предрасположенности вхождения индивида в тот или иной класс или социальную группу и выполнения им своих социальных ролей. Помимо Уилсона проблемами социобиологии занимаются многие ученые, например, Д. Бэрэш, Ч. Ламсден, Дж. Смит, У. Хамилтон и др. При исследовании общественного поведения выделяются такие его формы, как альтруистическое, эгоистическое, агрессивное, половое и др. Социобиология опирается на три основные концепции: 1) - концепцию "эволюционно стабильной стратегии" (Смит), основным тезисом которой является положение о том, что преобладающие в популяции линии поведения не могут быть заменены другими, если им следует большая часть особей. Поведение члена популяции, отклоняющееся от общепринятых норм и не имеющее полезных для популяции свойств в популяции не закрепляется; 2) - концепцию "совокупной приспособленности" (Хамилтон), суть которой в том, что в каждое последующее поколение вносят вклад не только родительские особи, но и ближайшие родственники, которые способствуют сохранению генотипа популяции; 3) - концепцию альтруистического поведения, состоящего в способности особи жертвовать собой в интересах другой особи или вида. При этом отмечается, что альтруистическое поведение может играть важную роль в эволюции, если ему следует значительная часть популяции, тогда польза от него перевешивает вред, причиняемый особи-альтруисту (эта концепция не является в социобиологии общепринятой). В целом для социобиологических исследований характерна, с одной стороны, антропоморфизация исследуемых явлений, заключающаяся в использовании социологических категорий для объяснения и анализа биологических явлений, а, с другой стороны, биологизация изучаемых объектов, состоящая в объяснении социальных явлений биологическими методами и понятиями, с генетических позиций, распространение на социальное поведение человека закономерностей существования биологических сообществ.

7. Основные проблемы социобиологии

Основной проблемой социобиологии являются поиски убедительного объяснения биологического альтруизма. По мнению Уилсона, основной проблемой является вопрос о существовании генетической предрасположенности вхождения индивида в тот или иной класс или социальную группу и выполнения им своих социальных ролей. Помимо Уилсона проблемами социобиологии занимались многие ученые, например, Д. Бэрэш, Ч. Ламсден, Дж. Смит, У. Хамилтон и др. При исследовании общественного поведения выделяются такие его формы, как альтруистическое, эгоистическое, агрессивное, половое и др.

8. Проиллюстрируйте значение социобиологического подхода при анализе социально-психологических феноменов

Агрессия как инстинктивное поведение: взгляд на проблему с позиций эволюционного подхода.

Согласно Лоренцу, агрессия берет начало прежде всего из врожденного инстинкта борьбы за выживание, который присутствует у людей так же, как и у других живых существ. Он предполагал, что этот инстинкт развился в ходе длительной эволюции, в пользу чего свидетельствуют три его важные функции.

Во-первых, борьба рассеивает представителей видов на широком географическом пространстве, и тем самым обеспечивается максимальная утилизация имеющихся пищевых ресурсов.

Во-вторых, агрессия помогает улучшить генетический фонд вида за счет того, что оставить потомство сумеют только наиболее сильные и энергичные индивидуумы. Наконец, сильные животные лучше защищаются и обеспечивают выживание своего потомства.

9. Сравните методы исследования социального поведения животных и человека

Основная концепция – бихевиоризм. Методы: наблюдение, описание, эксперимент.

10. Альтруизм как социобиологическая категория

Почти в любом животном сообществе можно найти примеры, казалось бы, самоотверженного служения одного представителя этого сообщества другому. Например, рабочие пчелы трудятся, изнемогая буквально до смерти, чтобы добыть ресурсы для семьи; а когда, защищая улей, они жалят незваного гостя - это равносильно для них самоубийству. У многих общественных животных особи издают при приближении хищника предупреждающие звуки, оповещая сородичей, но при этом рискуя собственной жизнью. Поведение, которое выглядит бескорыстным и не выгодно (а может быть, даже и вредно) индивиду, но способствует благополучию остальных, называется альтруизмом. Первое продвижение в понимании альтруизма произошло в начале 60-х, когда английский биолог В. Д. Гамильтон (Hamilton, 1963) развил концепцию родового отбора или внутренней согласованности. Его теория с математической точностью показывает, что особи внутри вида будут иметь наибольший успех в воспроизводстве, если будут помогать сородичам так, что выгода реципиента (получающего помощь) будет значительно превышать затраты/ущерб для донора.

Для селекции генов альтруизма К должна быть больше обратного r, где r - коэффициент родственного отношения реципиентов к альтруисту (К > 1/r). Так как родные братья и сестры имеют r = 1/2 (согласно закону независимого распределения), то гены, ответственные за альтруистичное поведение, будут выбираться только в том случае, когда поведение и обстоятельства таковы, что польза более чем в два раза больше вреда. В идеале, репродуктивная успешность животного не пострадала, если оно пожертвовало жизнью ради спасения двух своих братьев и сестер. Этим можно объяснить многие примеры бескорыстного поведения у социальных животных.

Однако альтруизм часто отмечается при отсутствии близкого родства. Р. Л. Триверс, американский биолог, предположил, что в таких случаях проявляется взаимный альтруизм. Согласно этой концепции, особи в случае необходимости помогают друг другу, «понимая», что им также не откажут в помощи. Один шимпанзе чешет другого, удаляя паразитов из недоступных для последнего мест, потому что потом вычесывать будут его. Однако чтобы взаимный альтруизм работал, члены группы должны выявлять и исключать «обманщиков», которые лишь получают помощь, но ничего не дают взамен. Подходящие для этого условия чаще всего бывают в маленьких группах (например, приматы или примитивные человеческие сообщества). Эти теории и доказательства были собраны вместе американцем Е. О. Вильсоном в его книге «Социобиология: новый синтез» (Wilson, 1975). Этот труд стал своего рода библией социобиологии. Глава, посвященная эволюции поведения человека, сделала книгу мишенью для критиков, принижающих значение генетического детерминизма.

Рассуждения Вильсона о том, что наши этические и моральные системы (и даже наше эстетическое чувство) имеют эволюционную основу, не вязались с идеями о tabula rasa. Однако его предположения о том, что естественный отбор сделал людей легко управляемыми, имеющими врожденные половые различия в поведении, предрасположенными к роскоши и геноциду, стали для критиков тем же, чем красная тряпка - для разъяренного быка. В результате Вильсон, профессор биологии в Гарвардском университете, не только подвергся печатным нападкам, но и пострадал от физических нападений.

11. Раскройте концепцию «парадокса заключенных»

В математических моделях есть такая штука - парадокс заключенных. Представим себе, что воришки А и Б сломали банкомат и сидят под следствием в одиночных камерах, однако доказательств, что это были именно они, у следователя нет. Он лишь поочередно таскает каждого на допрос, уговаривая признаться. Каждый из воришек может либо все отрицать, либо признаться, предоставив улики, но свалив всю вину на другого. Общаться между собой они не могут, но исход зависит от того, как поступил напарник. Вариантов ровно четыре.

Если воришка А признался и свалил вину на напарника, а тот вообще все отрицает, то А будет оправдан и выйдет на свободу, а Б получит полные пять лет тюрьмы. Если А признался и Б тоже признался - оба получат по три года (скидка с учетом признания). Если А отрицает, а Б признался - пять лет получит А, а на свободу выйдет Б. Если же оба будут все отрицать, то оба получат по два года условно, потому что улик нет, а подозрение есть, и банкомат все-таки сломан, поэтому ментам надо дело закрыть. Таковы условия задачи.

Парадокс в том, что выигрышной стратегией для каждого является признаться и свалить вину на напарника. Ведь если тот будет все отрицать, то шанс выйти на свободу - это лучше, чем два года срока, пусть даже условного. А если тот тоже признается, то три года тюрьмы - лучше, чем пять. Поэтому в отдельно взятом случае для воришки имеется прямая личная выгода отработать стратегию признания. Проблема начинается, если ситуация повторяется много раз. Чтобы это понять, надо отойти от терминологии заключенных.

Итак, у нас два игрока, разделенные стенкой, и перед каждым две кнопки: “мне” и “нам”. Правила те же. Если А нажал “мне”, а Б - “нам”, то А получает на свой счет пять рублей, снятые со счета доверчивого лоханувшегося Б. И наоборот. Если оба сыграли “мне” - никто ничего не получит. Если оба сыграли “нам”, каждый получает на свой счет по рублю - награда за удачное сотрудничество друг с другом. Что, конечно, меньше, чем пять рублей, которые сдерет эгоист с лоха.

Опять в каждом конкретном случае самая выигрышная стратегия - нажать “мне”: ты ничем не рискуешь, но есть шанс заработать аж пять рублей. Парадокс в том, что если игра повторяется бесконечно, оба будут всегда нажимать “мне”, и оба будут в нулях! Если они начнут поочередно пытаться то рисковать, усыпляя бдительность противника, то рвать куш, выигрывать будет то один, то другой, но счета их будут все равно в районе нуля - у коварного побольше, у доверчивого поменьше. И лишь в случае пары игроков, которая рискует и “подставляется”, нажимая раз за разом “нам”, - каждый из них начнет зарабатывать. Примерно такая модель, изложенная в книге Докинза.

Можно ли разрешить этот парадокс? Оба игрока знают, что, независимо от действий оппонента, лучшее, что они могут делать сами, это отказываться; но при этом оба знают также, что если бы только они оба кооперировались, то каждый из них оказался бы в более выгодном положении. Если бы только… если бы только… если бы только существовала какая то возможность достигнуть соглашения, какой то способ убедить каждого из игроков, что другому можно верить, что он не пойдет на то, чтобы эгоистично сорвать банк, если бы имелся какой то способ проконтролировать соглашение.

Лучшей стратегией в интегративном (повторяющем раз за разом игру) варианте игры является Око за Око (Кооперируется, но если соперник один раз «Отказался», тоже «Отказываться» один раз, потом прощает). А в обычном варианте («отказываюсь или кооперируюсь» предлагается один раз) является «Отказываюсь».

12. В чем различия теорий «альтруизма» и «эгоизма» гена?

Первое продвижение в понимании альтруизма произошло в начале 60-х, когда английский биолог В. Д. Гамильтон (Hamilton, 1963) развил концепцию родового отбора или внутренней согласованности. Ключ к пониманию этой загадки альтруизма дала нам работа У. Гамильтона, содержащая концепцию совокупной приспособленности, расценивающую альтруистическое поведение общественных насекомых как акт, который, хотя и подвергает риску генетический материал индивида, повышает вероятность выживания генетически родственных соц. партнеров. Это же можно отнести и к реципрокному альтруизму - оказанию помощи другим в надежде получить ответную помощь. Его теория с математической точностью показывает, что особи внутри вида будут иметь наибольший успех в воспроизводстве, если будут помогать сородичам так, что выгода реципиента (получающего помощь) будет значительно превышать затраты/ущерб для донора. Согласно некоторым эволюционным теориям морали (например, П.А.Кропоткина, К.Кесслера, В.П.Эфроимсона), человечество проходило в своем становлении групповой отбор на моральность, в частности, на альтруистичность: выживали те группы, у индивидов которых появляется и закрепляется генетическая структура, определяющая альтруистическое – помогающее, самоотверженное, жертвенное – поведение «во благо вида».

А.Р. Докинз опровергает теорию «во благо вида» и доказывает, что это всего лишь эгоистическое стремление гена, помогающего своим репликам, находящимся в других телах. Он говорит об определенном индивидуальном альтруизме, обусловленном, однако, эгоистичностью гена.

В теориях альтруизма носителем для репликаторов (генов) является вид (группа), а в теории эгоизма – индивид.

13. В чем заключалась критика концепций социобиологии?

Социобиология опирается на три основные концепции: 1) концепцию "эволюционно стабильной стратегии" (Смит), основным тезисом которой является положение о том, что преобладающие в популяции линии поведения не могут быть заменены другими, если им следует большая часть особей. Поведение члена популяции, отклоняющееся от общепринятых норм и не имеющее полезных для популяции свойств, в популяции не закрепляется; 2) концепцию "совокупной приспособленности" (Хамилтон), суть которой в том, что в каждое последующее поколение вносят вклад не только родительские особи, но и ближайшие родственники, которые способствуют сохранению генотипа популяции; 3) концепцию альтруистического поведения, состоящего в способности особи жертвовать собой в интересах другой особи или вида.

Классическая социология (генетический детерминизм поведения) подверглась резкому идеологическому осуждению со стороны гуманитариев, полностью отрицавших какое-либо влияние биологии человека на социальные процессы.

В конце 1980-х годов Стивен Гулд обвинял Ричада Докинза (а фактически весь социобиологический подход, основанный на теории игр) в чрезмерном следовании логике дарвинизма, в распространении её на такие части системы, которые не являются органическими индивидуальностями и, следовательно, не могут быть объектом статистических испытаний, производимых отбором для определения «победителя» и распределении «выигрыша». Ведь любые статистические испытания должны быть независимы друг от друга, тогда как гены в геноме и особи в популяции связаны в целостную систему сложными взаимодействиями. К тому же эти взаимодействия не статистические, а определённым (видоспецифическим) образом организованы во времени и в пространстве, подчинены определённой структуре отношений между особями и активно регулируются "с её стороны" при всякой попытке животного занять территорию, найти партнёра, размножиться с ним и пр.

В адрес социобиологических теорий высказывали много критики, и иногда эти голоса звучали достаточно громко. Сильнее всего эти теории критиковали за социально-экономические и политические последствия, невозможность проверить их, биологический редукционизм и детерминизм, отрицающий роль окружающей среды. Мн. авторы утверждали, что человеческое поведение настолько сложно, что любая попытка редукционизма обречена на провал.

Перейдем теперь к краткому анализу этих проблем. Поскольку в нашей и зарубежной научной и философской литературе уделено значительное место анализу и критике социобиологических концепций, я лишь сжато систематизирую проблемы. Их следует разделить на две группы: 1) методологические и 2) теоретические (проблемы концептуального характера).

В группе методологических проблем можно выделить пять взаимосвязанных между собой проблем.

- Редукционизм. Здесь идеалом социобиологии выступает математическая генетика. Собственно, она и лежит в основе теоретического ядра науки (это гипотезы «отбора родичей» и «генокультурной коэволюции» [17, 21]). Редукционистская методология сформировала убеждение, что в рассуждениях о генах, а не об особях, появляется новое качество (альтруизм), позволяющее распространить представление о естественном отборе не только на; родителей и потомков, но и на дальних родственников: качество заставляющее животное жертвовать «ради четырех внуков либо восьми правнуков». В сведении социального поведения к взаимодействию генов был значительно превзойден этологический идеал сведения сложного поведения животного к фиксированным моторным паттернам: «центральной теоремой социобиологии», по мнению Д. Бэрэша [1], является убеждение в том, что каждая форма социального поведения обязательно имеет генетическую основу, которая заставляет индивиды действовать так, чтобы максимально обеспечить успех для себя и своих родственников. Стремление формализовать основания социального поведения рассматривается как приближение к научному идеалу [20], хотя в действительности это «рецидив механистического детерминизма» [7].

- Следствием редукционизма оказывается нерефлексивность оснований социобиологии: «...богатый эмпирический и экспериментальный материал осмысливается по таким нормам, которые сами не осмыслены в соответствии с современным уровнем методологии биологии... Тем самым рефлексия не самокритична... Во всяком случае, игнорирование глубоко проблемного и противоречивого характера своих постулатов ставит социобиологию в достаточно сложное положение, как считают многие из ее оппонентов» [1, с. 102]. Это свидетельствует в лучшем случае о том, что социобиология еще не постигла всех своих глубин и не построила того здания, при взгляде на которое у нее возникла бы потребность понять, на чем же базируется все сооружение.

- Неопределенность предмета социобиологии (что демонстрирует и книга Вильсона). «Биологические основания социального поведения» могут быть очень широкими, но в социобиологии все сведено к отдельным генам: основной проблемой социобиологической концепции Вильсон считает следующую: каким образом смог альтруизм, снижающий жизнеспособность особей, возникнуть в результате естественного отбора?

- Лицо социобиологии определяет селектогенетическая (неодарвинистская) традиция. По меткому замечанию Р. Левонтина, вынесенному в название его статьи, социобиология есть адаптационистская программа [18]. Движущими силами социального развития, по мнению Вильсона, являются филогенетическая инерция и экологическое давление [21], т.е. социальные системы рассматриваются лишь как формы адаптации, биологически детерминированные образования. Тем самым в значительной мере затемняется проблема возникновения социальности и биосоциальной эволюции, которую изначально считали (напр. А. Эспинас) первостепенной.

- Метод аналогий, широко применяемый в социобиологии, носит преимущественно сравнительно-феноменологический, а не сравнительно-исторический характер. Внешнее сходство поведения разных видов дает повод для прямого сопоставления и далеко идущих выводов (яркий пример: распространение гипотезы Гамильтона, построенной на объяснениях поведения пчел, на всех общественных насекомых, а затем и на все виды животных). Сравнительно-феноменологический подход ведет к неразличению биологических и социальных признаков, в конечном счете – к их отождествлению (например, агрессивность как причина войн у человека).

В группе теоретических проблем можно выделить четыре наиболее важные.

- Проблема первичности или вторичности биосоциальности. В отличие, от «социологии животных» Эспинаса и родственной ей социоэтологии, где принят тезис о первичности биосоциальной эволюции (протосоциальные взаимодействия возникают одновременно с появлением организмов), в социобиологии сама проблема биосоциальной эволюции, по существу, снята. Это достигается указанием на адаптивный характер социальных взаимодействий, что, очевидно, означает зависимость их от внешних сил; с другой стороны, вводится представление о «лестнице социальности» (стадиальности развития социальных взаимодействий в зависимости от уровня морфофизиологической организации вида) и задаются границы «истинной социальности» на основе критерия разделения функций. Таким образом, для социобиологии социальность оказывается своего рода эпифеноменом, подобно тому, как особь выступает лишь в роли выразителя поведенческие диспозиций гена.

- Для социобиологии характерны чрезмерно широкие аналогии, которые концептуально не обоснованы. Многие теории, важные для понимания организации и функционирования социальных систем, невозможно вместить в рамки социобиологической парадигмы. Например, этологическая теория территориальной агрессивности хотя и разработана для объяснения «индивидуальных инстинктов», с легкостью экстраполируется и на явления социального порядка – такие, как появление межэтнической, межгрупповой враждебности. С ее помощью объясняются войны. В примитивно-социобиологических представлениях война – это просто межпопуляционная агрессия, способствующая увеличению приспособленности членов той группы, которая стремится нападать на своих соседей. Однако, как показал Д. Кэмпбелл в «реалистической теории группового конфликта», на самом деле из социобиологических постулатов логически не выводимы ни межгрупповой конфликт, ни, тем более, войны [3]. Межгрупповая агрессивность предполагает территориальность на групповом уровне. С точки же зрения индивидов, входящих в такие группы, два уровня территориальности несовместимы, поскольку индивидуальная территориальная агрессивность предполагает конфликт внутри группы, направленный на повышение приспособленности «своих» генов. С позиции социальных интересов такая агрессивность должна подавляться самими индивидами во имя достижения целей межгруппового конфликта. Более того, защита сообщества требует зачастую удаления от родичей и семьи и жертвенность в пользу сообщества как своей приспособленностью, так и приспособленностью своих родственников. Такого поведения социобиологическая теория не допускает. Но ведь война есть именно межгрупповой, но не индивидуальный конфликт. Это вновь есть смешение признаков атомарных с реляционными, подмена одних другими.Аналогичны и причины, по которым в рамках социобиологии не могут быть выведены ритуальные формы поведения как социорегулятивные механизмы.

- Альтруизм. Эта «центральная проблема» социобиологии «в действительности возникает из недоразумения» [6, с. 228]. Представление об альтруизме как основе общественной жизни явно недостаточно, если не ошибочно (тем более если альтруизм понимается как жертвенность в пользу ближайших родичей): остается совершенно неясен феномен жертвенности особей в пользу всего сообщества. Для примера я приведу аргументы Кэмпбелла: если в сообществе существуют храбрые и трусливые особи, то в условиях межгрупповых конфликтов индивидуальный выигрыш храбрых снижен вследствие риска погибнуть, которому они подвергаются больше, чем трусливые особи. Хотя в случае успеха выигрывают все, трусливые выигрывают больше и имеют больше шансов распространить свои гены в популяции. «Если в храбрости существует компонент самопожертвования, то нет способа, с помощью которого альтруистические генетические тенденции могут усиливаться по сравнению с тенденциями к самосохранению» [3, с. 95].

14. Какова сущность механизмов дифференцировки и интеграции?

Это процессы образования сообществ.

Дифференцировка и интеграция имеют противоположную направленность.

В первом случае полная зависимость одного из партнеров развивается до состояния взаимовыгодного сотрудничества. Развитие сообщества подобного типа начинается взаимоотношениями индивида с одним из своих органов и постепенно изменяется до взаимодействия особей. При этом характерно возрастание независимости органа и его усиливающаяся дифференцировка. Сообщество возникает из одной особи путем развития ее органов. Дифференцировка иногда приводит к крайне сложным сообществам типа "государств" общественных насекомых, например, пчёл;

во втором - такое сотрудничество приходит на смену полной независимости. Сообщества формируются независимыми индивидами, объединяющимися между собой, т. е. теряющими свою независимость. Это происходит, например, при образовании пары самцом и самкой или при агрегации скворцов в стаю. Устанавливаются связи, которые ранее не существовали. Такой тип развития сообщества можно назвать "строительством" или "интеграцией".

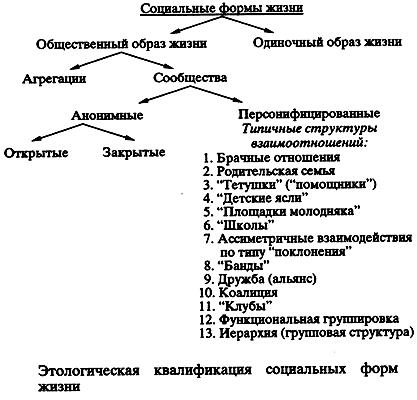

15. Классификация сообществ. Анонимные сообщества

Сообществом называется такой тип взаимоотношений животных, при котором особи образуют стабильные группировки, занимающие и защищающие определенную территорию. Они поддерживают постоянный обмен информацией, находятся в некоторых относительно постоянных отношениях и скрещиваются преимущественно друг с другом.

Конкретные признаки, по которым могут различаться между собой группировки особей разных видов. Такими признаками могут служить:

- длительность существования группировок;

- взаимная координация действий особей в группе;

- прочность связей между особями;

- поддержание целостности группы (агрессия по отношению к "чужакам" своего вида).

Рассматривая различные типы социальных структур, К. Лоренц пришел к выводу, что все сообщества животных можно разделить на два коренным образом различающиеся класса:

- анонимные, не имеющие структуры;

- персонифицированные (индивидуализированные), основанные на личных контактах, в которых возможно распределение ролей.

Классификация сообществ животных строится, таким образом, на оценке прочности контактов и индивидуального узнавания друг друга отдельными особями.

Признаки анонимных сообществ:

• члены сообществ не знают друг друга персонально;

• вследствие этого здесь отсутствует какая бы то ни было структура взаимоотношений, выражающаяся в иерархии, ролевых позициях, наличии группировок;

• в целом подобные виды сообществ характерны для более примитивных видов животных.

Анонимные сообщества бывают открытыми и закрытыми, ещё к аноним. Сообществам относят агрегацию или скопление. Первые допускают присоединение к сообществу посторонних членов, вторые проявляют по отношению к "чужакам" агрессивность.

Пример анонимного сообщества - крысиная стая или, как называет ее Лоренц, крысиный клан. Лоренц рисует поистине жуткую картину взаимоотношений между кланами и характеризует крысиные нормы внутривидовой агрессии как эволюционно тупиковые. Тесное скопление большого числа особей одного вида, т.е. особей, предъявляющих одинаковые требования к среде, не исключает, а скорее подразумевает возможность возникновения внутрипопуляционной конкуренции. Агрегации - это такие объединения животных, которые формируются под действием какого-то физического фактора среды (пищи, температуры и т.п.). Примером агрегации могут служить стайки головастиков в прогретых солнцем местах водоема. Скопления характерны для многих видов беспозвоночных. Из скопления животных часто возникает стадо, поведение членов которого обычно взаимосвязано. Причиной скопления, как правило, бывает сходство их потребностей.

16. Назовите и дайте краткую характеристику свойств индивидуализированных сообществ

Стабильные замкнутые группировки обитающие на одном месте или совершающие периодические кочевки как правило представляют собой сообщества с упорядоченной структурой взаимоотношений между особями. Такие сообщества называются "индивидуализированными" или "персонифицированными", поскольку каждый член сообщества знает всех остальных "персонально". Структура взаимоотношений животных в индивидуализированных сообществах основана на системе иерархии и ритуализации агрессии.

3 признака поддержания сообщества:

- Общественный инстинкт

- Внутривидовая активность

- Уровень развития рассудочной деятельности.

Сообщества подобного типа, с большей или меньшей сложностью взаимоотношений в них, характерны для множества видов. Сложные индивидуализированные сообщества имеют многие виды хищных млекопитающих, добывающие пищу коллективной охотой. Это, например, гиены, львы, волки, гиеновые собаки и др. Основой таких группировок, как правило, служат семейные группы, к которым могут примыкать и неродственные животные. Ядром стаи обычно бывает группа достаточно опытных, немолодых животных, которые давно знают друг друга и находятся в "дружеских" отношениях. В подобных группах наблюдаются сложные иерархические отношения, но высшую ступень иерархии занимает вожак. Типичным для индивидуализированных сообществ является участие многих его членов в воспитании подрастающего молодняка, а также забота старших особей о целостности сообщества и безопасности его членов. Характерно для них и распределение ролей животных в группе. У таких высших позвоночных, как человекообразные обезьяны и дельфины, практически отсутствует агрессия по отношению к чужакам, и их сообщества приобретают некоторые черты, характерные для открытых групп. Степень многообразия и пластичности отношений в сообществе животных тесно связана с уровнем их психического развития. В сообществах выскоорганизованных животных взаимопомощь и сотрудничество играют более важную роль, чем агрессивность, связанная с поддержанием иерархической структуры. Структурированность сообществ животных в большой степени зависит от пространственной структуры популяций и их динамики. Об этом речь пойдет ниже. Прежде чем говорить о сообществах, характерных для разных видов, рассмотрим основные закономерности, лежащие в основе их формирования.

17. «Порядок клевания». Раскройте смысл феномена доминирования и подчинения.

Структурированность сообщества — поддержание иерархической организации, обеспечивается прежде всего благодаря феномену доминирования и подчинения. Биосоциальные системы могут быть, теоретически, построены по принципам эгалитаризма - т.е. полного равенства всех особей в плане распределения ресурсов и управления биосоциальной системой. Фактически, подавляющее большинство биосоциальных систем включает ту или иную степень неравенства особей, так что входящие в систему индивиды различаются по (био)социальным рангам . Совокупность этих рангов и обозначается как иерархия.

Классический этологический пример иерархии - порядок клевания (pecking order) у кур. Курица ранга А клюет пищу первой, ранга В - второй и т.д., причем нарушения порядка клевания (например, попытка курицы ранга С клюнуть зерна раньше курицы ранга В) пресекаются клевком в голову или туловище нарушителя иерархии.

Особи разных рангов часто различаются по степени доступа к пище, укрытиям, партнерам для спаривания и другим ресурсам.. В сообществе живых организмов в этом случае имеются доминирующие индивиды (доминанты) которые приобретают право действовать не считаясь с действиями партнера, имея преимущественный доступ к ресурсам. Доминирование может быть ограничено отношениями между двумя особями (когда особь А доминирует над особью В, см. пример отношений доминирования между двумя особями шимпанзе) или распространено на всю биосоциальную систему. В последнем случае говорят о доминанте всей этой системы.

18. От чего зависит выраженность иерархии в сообществе?

Формирование иерархической структуры в группе представляет собой механизм, благодаря которому одно или несколько животных получает приоритет во всех жизненных ситуациях в группе. Поддержание иерархической организации осуществляется, прежде всего, благодаря феномену доминирования и подчинения. В процессе установления иерархии происходит выделение наиболее жизнеспособных особей, что обеспечивает преимущественный успех их потомства в процессе естественного отбора.

Усложнение схемы иерархического строения сообщества связано и с "распределением ролей" (или "разделением труда") животных в группе. Существуют наблюдения, свидетельствующие о том, что у некоторых видов "разделение труда" включает в себя манипуляции поведением одних особей со стороны других. Наиболее известны, хотя и не полностью убедительны, знаменитые эксперименты К. Моуэра (1940): в камеру помещались несколько крыс, которые могли нажимать на рычаг для получения пищи, однако кормушка находилась в отдалении от него. Оказалось, что в такой ситуации на рычаг нажимали лишь немногие особи, обеспечивая пищей всех остальных. Остается неясным, почему "работала" только часть животных, а другие вели "паразитический" образ жизни.

Предпосылкой стабильности иерархии является индивидуальное узнавание особей.

19. В чем принципиальное отличие скоплений от сообществ?

Агрегации, или скопления. Это такие объединения животных, которые формируются под действием какого-то физического фактора среды (пищи, температуры и т.п.). Примером агрегации могут служить стайки головастиков в прогретых солнцем местах водоема. Скопления характерны для многих видов беспозвоночных. Из скопления животных часто возникает стадо, поведение членов которого обычно взаимосвязано. Причиной скопления, как правило, бывает сходство их потребностей.

Особенно много животных собирается на участках, богатых пищей. Например, лососи, идущие на нерест, привлекают к себе всевозможных, как четвероногих, так и пернатых хищников. По обилию птиц и зверей на берегах рек можно безошибочно судить о наличии в реке проходных рыб. Большие скопления кабанов, медведей, оленей и птиц наблюдается во фруктовых лесах Кавказа, когда здесь поспевает урожай дикой яблони и груши. Не меньшее их число собирается в дубняках в годы обилия желудей. Много разнообразных животных скапливается в кедровых лесах при хорошем урожае шишек.

Однако возможен и иной путь образования скоплений, связанный со сходством реакций животных на факторы среды: рельеф, ветер, течение, влажность и т.п. Двигаясь в одном направлении, животные автоматически собираются близ перевалов, переправ через реки, в проливах и других подобных местах. Скопление животных в этом случае известный американский эколог В. К. Олли сравнил с возникновением "пробок" на автомобильных дорогах. Там, где шоссе широко и прямо, машины идут быстро и не мешают друг другу. Но на участке, где ведутся ремонтные работы, их скорость снижается и они начинают накапливаться перед въездом на узкий участок. Хорошие примеры подобных скоплений дают перелетные птицы. Обходя моря, они собираются по их берегам и, пересекая горы, - у перевалов. По мнению орнитологов, некоторые острова служат как бы ориентирующими точками, по которым птицы проверяют правильность своих штурманских "расчетов". Здесь, словно у перекрестка, возникают огромные птичьи скопления. Часто, оказавшись в поле зрения друг друга, животные сближаются и дальше движутся вместе. Такое соседство помогает им ориентироваться, вовремя замечать врага, не опасаясь внезапного нападения, отдыхать, пока соседи бодрствуют. Множество представителей разнообразных видов скапливается у водоемов в засушливый период. Весьма характерно, что в таких ситуациях у животных резко снижается агрессивность по отношению к друг другу. В саванне этот феномен получил название "водяное перемирие"

Образование скоплений животных, как показали исследования на многих грызунах, обезьянах, летучих мышах, овцах и других животных, ведет к снижению у них обмена веществ. Причем основную роль здесь играет не прямое влияние более благоприятного микроклимата в глубине стада, а рефлекторная реакция на присутствие особей своего вида. Уровень обмена снижается и у мыши, которая отделена от остальных стеклом, и у небольшой рыбки гольяна, который посажен в "стайную" воду, то есть туда, где раньше сидели другие представители того же вида. Неблагоприятные следствия скопления животных намного смягчаются их взаимопомощью. Так, в группе копытные быстрее раскапывают снег. В глубоко снежный период зимы в молодых сосняках и лиственных мелколесьях (с ивой, осиной, рябиной, можжевельником) собираются лоси. Многочисленные тропы помогают животным передвигаться. Охотники называют подобные места лосиными "стойлами". Точно такие же скопления на небольших участках образуют изюбри и кабаны ( Баскин Л.М., 1971).

В отличие от скоплений животных, возникающих в результате идентичной положительной реакции на благоприятные внешние условия, сообщества характеризуются относительно постоянным составом его членов и определенной внутренней структурой, регулирующей отношения между ними. Эта структура нередко принимает форму иерархических систем соподчинения всех членов сообщества друг другу, чем обеспечивается сплоченность последнего и его эффективное функционирование как единого целого. Не меньшее значение имеет в этом отношении выделение вожаков, или «лидеров», регулирование отношений между молодыми и старыми животными, совершенствование ухода за потомством и т.д.

20. Раскройте эволюционную схему образования ритуалов и демонстраций

Ритуалы и демонстративные акты поведения, проявляемые животными в конфликтных ситуациях, можно разделить на две группы: ритуалы угрозы и ритуалы умиротворения, тормозящие агрессию со стороны более сильных сородичей.

К.Лоренц провел анализ возможных эволюционных корней такого важнейшего феномена социального поведения, как "ритуалы" — одного из основных способов общения животных. Было установлено, что поддержание лидирующего положения в группах многих видов животных осуществляется не за счет драк и нападений, а преимущественно за счет ритуалов, т.е. обмена соответствующими сигналами и позами, которые называют демонстрациями. Как правило, такие ритуалы представляют собой фиксированные комплексы действий (ФКД), и их значение бывает понятно всем членам данного вида без специального обучения. Анализируя этот вид поведения птиц, Лоренц продемонстрировал возможность возникновения ритуалов в процессе эволюции путем постепенной замены прямых нападений угрозами и запугиванием соперника.

Можно предположить, что ритуал в наиболее раннем виде пользовалсья общим фондом элементарных (имеющих биологические основания) стереотипов поведения. Эту же ситуацию (в ее максимально архаическом варианте) можно представить и как состояние нерасчлененности символических форм поведения, когда одни и те же стереотипы применялись в различных сферах жизни, которые позже институализировались в ритуал, этикет, игры и др.

21. Что такое иерархия доминирования и иерархия ролей?

Структурированность сообщества — поддержание иерархической организации, обеспечивается прежде всего благодаря феномену доминирования и подчинения. Иерархия доминирования – очередность использования жизненноважных ресурсов (еда, размножение, территория) достигается путем определения доминантоной особи (физическая сила , ловкость) Например: в группах домашних кур и уток строгую упорядоченность отношений между птицами. Каждая особь либо превосходит по силе партнера, либо уступает ему. Эти взаимоотношения были названы "порядком клевания". При формировании группы происходит "выяснение отношений" птиц друг с другом, в ходе которого постепенно выделяется одна, которая первой получает доступ к корму и гоняет от него всех остальных. Ниже ее на "лестнице доминирования" располагается птица второго ранга, которая превосходит всех, кроме главной, доминантной особи, и так далее. В самом основании находится особь, которую гоняют все члены группы. Такая иерархическая система вырабатывается при столкновении птиц в борьбе за "ограниченный ресурс" (за место на насесте, пищу), и на ранних этапах ее установления происходит много драк. Однако когда иерархия устанавливается, она оказывается стабильной, поскольку порядок соподчинения особей устойчиво поддерживается. Обычно при приближении высокоранговой птицы подчиненные особи уступают ей без сопротивления. Иерархия ролей - "распределением ролей" (или "разделением труда") животных в группе. Оно описано у некоторых совместно охотящихся хищных рыб (тунца, макрели), а также у ряда видов млекопитающих, таких как бобры, львы, волки, гиены, гиеновые собаки, шакалы и др. Этот феномен представляет собой выполнение членами группы различных, но четко определенных по функции действий, например при охоте или охране территории. Возможность выполнения разных ролей в сообществе определяется у каждой особи сложнейшим сочетанием видовых, наследственных ФКД и поведения, основанного на индивидуальном и социальном опыте. На "результирующей" влияния опыта и врожденных задатков и основана роль каждого индивидуума в сообществе. Например: Замечательное разделение труда существует в сообществе бобров. Обитающая в хатке группа животных выделяет "дежурных", которые по очереди следят за бобрятами. Они постоянно играют роль "спасателей", так как детеныши еще не очень хорошо плавают и, покидая хатку, могут не найти входа в нее, задохнуться в воде либо погибнуть на берегу. Бобры, работающие вне хатки, также выполняют разные функции, такие как снабжение бобрят пищей, охрана или строительство.

22. Сравните между собой различные каналы коммуникации. В чем их преимущества и недостатки?

Коммуникация между живыми существами основана на нескольких основных эволюционно-консервативных (т.е. сохраняющихся в ходе эволюции) каналах передачи сообщений :

Через непосредственный контакт живых организмов (клеток у одноклеточных существ). В приложении к животным этот канал обозначается как тактильный. Например, муравьи передают тактильную информацию, касаясь друг друга антеннами. Приматы активно вступают в контакт с помощью передних конечностей, головы, туловища и других частей тела, включая гениталии. У человекообразных обезьян по сравнению с низшими обезьянами частота тактильных взаимодействий возрастает примерно в два раза, хотя, тем не менее, по мере приближения к человеку по эволюционной лестнице, роль физических контактов становится менее важной из-за прогрессивного развития других каналов коммуникации.

Путем дистантных (распространяющихся в пространстве) химических сигналов. Как у микро-, так и у многих макроорганизмов химическая коммуникация играет первостепенную роль. Важный аспект этой роли – так называемая плотностно-зависимая (кворум-зависимая) коммуникация. В этом случае по концентрации сигнального вещества коллектив организмов оценивает собственную плотность. Если эта плотность достигла определенного порогового значения («кворума»), то предпринимаются те или иные коллективные действия, например, свечение морских бактерий Photobacterium fischeri, атака паразита на организм-хозяин и др. (см. обзор Олескин и др., 2000). Кворум-зависимая коммуникация, вероятно, происходит, не только у микроорганизмов; ее аналоги находят, например, у малощетинковых червей. Слово «кворум» указывает на очевидные аналогии с ситуациями в человеческих коллективах, когда решение о том, быть или не быть тому или иному событию, принимают в зависимости от численности коллектива. У высших животных химическая коммуникация обозначается как обонятельная (ольфакторная). Животные маркируют территорию пахучими метками, определяют по запаху социальный статус особи, её физиологическое состояние (например, готовность самки к спариванию), отличают своих детёнышей от чужих. Взаимные обнюхивания животных – способ снижения агрессивности, мирного разрешения конфликтов. Очень многие из сигнальных веществ (феромонов) являются эволюционно-консервативными, т.е. весьма сходны или даже идентичны у представителей различных биологических видов. Универсальные компоненты, возможно, входят в состав обонятельных маркёров пола у млекопитающих. Поэтому в эксперименте люди и крысы правильно определяют по запаху выделений пол у многих животных (например, у сирийского хомячка). Ольфакторная коммуникация – эволюционно древний элемент группового поведения, однако её значение, особенно у высших животных (в частности, приматов) опосредуется социальными факторами и ограничивается наличием визуального и акустического каналов коммуникации.

Путем восприятия электромагнитных волн или иных физических полей; этот канал коммуникации также, очевидно, является дистантным. Слабые электромагнитные волны служат каналом для коммуникации между бактериальными популяциями, разделенными слоем стекла (см. обзор Николаев, 2000). Дистантные взаимодействия на языке электромагнитных волн происходят и между двумя эмбрионами рыбы вьюна. Переходя к высшим животным, включая человека, укажем на две возможных реализации данного канала (из которых первая возможность является гипотетической): (а) телепатия, например «синаптическая телепатия» (А.М. Хазен) на базе электромагнитных полей нейронов мозга, которая не исключена в контактных группах людей и может вносить некоторый вклад, например, в передачу настроения (наряду с химической – ольфакторной – коммуникацией); (б) зрительный (визуальный) канал коммуникации (ибо свет есть электромагнитная волна). Роль зрительной коммуникации наболее велика у эволюционно продвинутых групп животных с высокоорганизованной нервной системой, таких как головоногие моллюски, насекомые, птицы и млекопитающие. У приматов визуальная коммуникация опирается на богатый репертуар поз (наиболее статичная, эволюционно древняя форма визуальной коммуникации), телодвижений, мимики и жестов (представляющих, напротив, одну из молодых в эволюционном плане форм коммуникации, наиболее развитых у человекообразных обезьян). При переходе от низших приматов к высшим агрессивные элементы визуальной коммуникации (например, угрожающая мимика) постепенно оттесняются на задний план «буферными» (гасящими агрессию) элементами и далее – дружелюбными элементами. Примером последних может служить характерное для человекообразных обезьян (как и для вида Homo sapiens) хлопанье в ладоши как выражение эмоциональности в контексте игры между особями.

Посредством звуковых волн, что особенно характерно для высших животных (акустический канал), передаются предупреждения об опасности, регулируются взаимоотношениями между полами, поддерживаются контакты между особями (например, детеныш млекопитающего издает типичный «крик одиночества», пока его не обнаружит родительская особь). Вокализация (производство звуков) у животных связано с зонами мозга, вовлеченными в эмоции. Поэтому звуки передают эмоциональное состояние, отношение одной особи к другой. Так, свист суслика отражает его страх, тревогу, хотя конкретное значение сигнала зависит от контекста (свист суслика может раздаваться при появлении хищника, при агрессивных действиях партнера, в незнакомой обстановке). У многих видов животных (например, у лемура галаго) звуки дружелюбных контактов имеют гармонический (музыкальный) спектр, а враждебных – шумовой (Дерягина, Бутовская, 1992). Звук представляет быстрый дальнодействующий канал коммуникации, позволяющий общаться за пределами прямой видимости. При всей значении зрительных средств коммуникации, именно звуковая коммуникация легла в основу человеческого языка. Есть данные о способностях шимпанзе к производству отдельных аналогов фонем человеческой речи (например, гласных а, у, о, э). Однако, большинство ученых склоняется к убеждению, что гортань и нервная система человекообразных обезьян препятствуют освоению ими звукового языка человека, но они способны к запоминанию и адекватному использованию (вплоть до попыток абстракции) сотен слов на языке глухонемых (амслен).

|

Ср-во коммуникации |

приемущества |

недостатки |

В ходе эволюции |

|

тактильные |

Отсутствие других каналов |

Развитие других каналов |

Роль менее важна |

|

дистантные (химические) |

Отсутствие других каналов |

ограничено наличием визуального и акустического каналов |

Опосредовано социальными факторами |

|

дистантные (визуальные) |

Роль наиболее велика |

|

От агрессии (угрожающая мимика) к дружелюбным элементам |

|

акустические |

|

|

Наиболее развит |

23. Естественные языки животных

ТАНЦЫ ПЧЕЛ - способности пчел передавать информацию о месте массового цветения. ЯЗЫК ВОСТОЧНО - АФРИКАНСКИХ ВЕРВЕТОК - обезьяны издавали по-разному звучащие крики в ответ на появление трех хищников: леопардов, орлов и змей. При этом сигналы, издаваемые при появлении леопарда, заставляли верветок взбираться на деревья, тревога по поводу орла — вглядываться в небо и спасаться в кустах, а при звуках, означающих появление змеи, обезьяны становились на задние лапы и вглядывались в траву. Таким образом, впервые было точно показано, что они используют различные знаки для маркировки разных предметов или разных видов опасности. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ ШИМПАНЗЕ И ДЕЛЬФИНОВ - некоторые издаваемые шимпанзе звуки могут различаться в зависимости от вида пищи или конкретной опасности. Дельфины общаются между собой с помощью ультра звуковых волн.

24. Раскройте понятие языков-посредников

Языки – посредники это искусственные языки, которые в той или иной степени обладают свойствами человеческой речи, и служат для изучения уровня развития когнитивных процессов — способности к образованию довербальных понятий и использованию символов вместо реальных предметов и явлений, а также как средство коммуникации у животных.

25. Ольфакторная коммуникация у животных и человека

У высших животных химическая коммуникация обозначается как обонятельная (ольфакторная). Животные маркируют территорию пахучими метками, определяют по запаху социальный статус особи, её физиологическое состояние (например, готовность самки к спариванию), отличают своих детёнышей от чужих. Взаимные обнюхивания животных – способ снижения агрессивности, мирного разрешения конфликтов. Очень многие из сигнальных веществ (феромонов) являются эволюционно-консервативными, т.е. весьма сходны или даже идентичны у представителей различных биологических видов. Универсальные компоненты, возможно, входят в состав обонятельных маркёров пола у млекопитающих. Поэтому в эксперименте люди и крысы правильно определяют по запаху выделений пол у многих животных (например, у сирийского хомячка). Ольфакторная коммуникация – эволюционно древний элемент группового поведения, однако её значение, особенно у высших животных (в частности, приматов) опосредуется социальными факторами и ограничивается наличием визуального и акустического каналов коммуникации.

26. Мимическая и тактильная коммуникация

(из лекций) Мимическая коммуникация – 1) стабильные / перманентные цвет кожи, антропометрические показатели); 2) медленные (цвет волос, пигментные пятна, морщины); 3) быстрые (мимика). Контроль за мимикой формируется в онтогенезе, зависит от культуры.

Тактильная коммуникация - непосредственный контакт живых организмов. Например, муравьи передают тактильную информацию, касаясь друг друга антеннами. Приматы активно вступают в контакт с помощью передних конечностей, головы, туловища и других частей тела, включая гениталии. У человекообразных обезьян по сравнению с низшими обезьянами частота тактильных взаимодействий возрастает примерно в два раза, хотя, тем не менее, по мере приближения к человеку по эволюционной лестнице, роль физических контактов становится менее важной из-за прогрессивного развития других каналов коммуинкации. Поцелуи эволюционировли от ритуала кормления, Рукопожатие – демонстрация отсутствия оружия.

27. Что общего в таких демонстрациях как смех, плач и зевота?

Общее непроизвольность, смещенная активность, социальный релизер.

Сходство смеха со смещенной активностью животных. Этим термином этологи обозначают неадекватные поведенческие реакции, возникающие в «мотивационном тупике» или при конфликте мотивов, смех – форма смещенной активности, явление того же порядка, что «бесцельное» рытье песка у колюшек, «немотивированное» вылизывание шерсти у кошек или чесание в затылке у людей.

Согласно Тинбергену, некоторые смещенные действия стали релизерами путем ритуализации – упрощения двигательной схемы с целью придания ей максимальной понятности для партнеров.

Смех – это релизер, имеющий умиротворительную функцию и возникший на базе агрессивного рефлекса путем ритуализации. Превращение угрозы в приветствие – явление широко распространенное в животном мире и имеющее многочисленные параллели в человеческом обществе (таковы воинственные церемониалы встречи почетных гостей). Скрытый смысл такого поведения – по сути тот же, что и у животных: «вот как я мог бы с тобой поступить, но не поступлю». Действительно, этологические факты свидетельствуют о том, что эволюционным предшественником смеха был т.н. дисплей расслаблено-приоткрытого рта, иначе называемый «игровым лицом» - ритуализированный укус, используемый обезьянами при игровой агрессии [Bolwig, 1964; van Hooff, 1972]. Этим сигналом обезьяна дает партнеру по игровой борьбе понять, что нападает не всерьез. Отсюда, вероятно, ведет происхождение наш смех от щекотки. Щекотка – отнюдь не «приятная стимуляция», как часто утверждают, а игровая агрессия [Sully, 1902; Dupreel, 1928]. Соответственно, смех был изначально не выражением удовольствия, а игровой ответной угрозой, по существу – знаком несерьезности агрессии. Обезьяны знают, что «игровое лицо» - социальный релизер, а потому прикрывают рот рукой, когда этот непроизвольно возникающий сигнал противоречит их нежеланию играть.

Подобно смеху, плач имеет черты неадекватной реакции – смещенной активности. Кроме того, подобно смеху, он является социальным релизером, ибо очень стереотипен и коммуникативен. И наконец, подобно смеху, он прерывает речь и действие, по крайней мере, когда превращается в рыдание. Зевота, которая филогенетически гораздо древнее смеха и плача, тоже имеет черты смещенной активности, что заметил еще Тинберген [Tinbergen, 1952]. Ее физиологическая функция сегодня кажется менее понятной, чем прежде, так как традиционное мнение о том, что зевота якобы вызывается нехваткой кислорода и избытком углекислого газа в крови, экспериментальными данными не подтвердилось [Provine, Tate, Geldmacher, 1987]. Возможно, именно такова была роль зевоты у наших далеких предков, но, как гласит принцип Берендса, стереотипные инстинктивные движения эволюционно более консервативны, чем их мотивы [Baerends, 1958]. Таким образом, естественный отбор мог приспособить инстинкт, унаследованный человеком от его далеких предков, для какой-то иной цели. Зевота имеет ярко выраженные черты социального релизера, ибо она стереотипна и заразительна до такой степени, что даже упоминание о ней само по себе заставляет людей зевать [Provine, 1986]. То, что зевота связана с сонливостью и часто служит «прелюдией» сна, не объясняет ее огромной заразительности (ведь вид спящего человека не заставляет нас ни зевать, ни испытывать сонливость). В качестве паралингвистического сигнала, зевота свидетельствует не только об усталости и сонливости [Provine, Hamernik, Curchak, 1987], но и вообще об отсутствии интереса к происходящему. По этой причине зевота у современного человека, подобно смеху и плачу, обычно находится «под спудом». Подобно им, вырвавшись наружу, она прерывает речь и действие. В отношении действия это было экспериментально показано на кошках: у них даже путем многократного подкрепления пищей зевоту нельзя превратить в условный раздражитель, поскольку она, видимо, является показателем общего торможения в ЦНС, а при этом тормозится любая мотивация, в том числе и пищевая

28. Раскройте эволюционный механизм образования груминга

По словам М. Л. Бутовской, груминг "является филогенетическим гомологом аналогичного поведения других приматов. Груминг наблюдается во всех традиционных обществах (в виде обыскиваний головы, выщипывания волос на теле, очистки кожи от отшелушившегося эпидермиса, выдавливания гнойничков и пр.) и занимает существенное время в бюджете времени ежедневной активности членов группы". В книге Робина Данбaра "Груминг, сплетня и эволюция языка" на большом полевом материале изучения приматов выдвигается гипотеза, что язык происходит от обрядов чистки, которая выполняет функцию скрепления социальных групп. Бабуины и шимпанзе живут группами по 50-55 особей и посвящают чистке одну пятую своего времени, но люди живут в еще более крупных коллективах. Даже если ограничить состав ближайшей социальной группы (на производстве, в армии и т.п.) размером 150 человек, для осуществления взаимной чистки каждому понадобилось бы 40% времени, что практически неосуществимо. По мере того, как группы разрастаются, непосредственный физический контакт между их членами становится невозможен - и уступает место "сплетне". Сплетня - это чистка языком, уже не в его осязательном, а произносительном качестве. Язык позволяет общаться одновременно многим со многими и облегчает установление и поддержание социальных контактов в большой группе. Члены группы обсуждают друг друга: кто хороший, кто плохой, кто с кем дружит, кто кому нравится и почему, и т.д. Язык - это способ "промывать косточки" ближним, "дешевая и сверхэффективная форма груминга".

29. Пол – различные аспекты рассмотрения

Понятие пола включает два фундаментальных явления: половой процесс (слияние генетической информации двух особей) и половую дифференциацию (разделение этой информации на две части). В зависимости от присутствия или отсутствия этих явлений, множество существующих способов размножения можно разделить на три основные формы: бесполое, гермафродитное и раздельнополое. Половой процесс и половая дифференциация явления разные и, по своей сути, диаметрально противоположные. Половой процесс создает разнообразие генотипов, и в этом состоит признаваемое многими учеными преимущество половых способов перед бесполыми. Половая дифференциация, наложив запрет на однополые комбинации (мм, жж), наоборот, снижает его вдвое (явление известное в англоязычной литературе как «two-fold cost of sex»). То есть при переходе от гермафродитного размножения к раздельнополому утрачивается минимум половина разнообразия. Тогда, непонятно что дает разделение на два пола если оно ухудшает вдвое основное достижение полового размножения? Почему все прогрессивные в эволюционном плане виды животных ( млекопитающие, птицы, насекомые) и растений (двудомные) раздельнополы, в то время, как явные преимущества количественной эффективности и простоты у бесполых форм, а разнообразия потомства — у гермафродитных? Чтобы решить загадку раздельнополости необходимо объяснить что дает дифференциация а для этого необходимо понять преимущества раздельнополости, перед гермафродитизмом. Это значит, что раздельнополость, которую тщетно пытаются понять, как лучший способ размножения, вовсе таковым не является. Это — эффективный способ эволюции. Разделение на два пола это специализация по сохранению и изменению информации в популяции. Один пол должен быть информационно более тесно связан со средой, и быть более чувствительным к её изменениям. Повышенная смертность мужского пола от всех факторов среды позволяет считать его оперативной, экологической подсистемой популяции. Женский пол как более стабильный является консервативной подсистемой и сохраняет существующее распределение генотипов в популяции.

30. В чем преимущество полового размножения перед бесполым? Раскройте сущность модели «Красной Королевы»

Бесполое размножение, или агамогенез — форма размножения, при которой организм воспроизводит себя самостоятельно, без всякого участия другой особи. ( делением, спорами, вегетативное, почкование, деление телом). Половое размножение имеет свои особенности и преимущества, как правило, оно позволяет объединять генетический материал от двух родительских организмов и позволяет получить потомков с комбинацией свойств, отсутствующей у родительских форм.

Известный палеонтолог Л. Ван Вален считает биосферу царством Красной королевы — сколько видов исчезает, столько и появляется новых, общее разнообразие не изменяется. В истории биосферы несомненно был период начального роста разнообразия, после которого оно стабилизировалось на определенном уровне. Однако в палеонтологической летописи есть отчетливо выраженные рубежи, на которых разнообразие падает значительно ниже обычного уровня и одновременно происходит смена доминирующих групп. Эти рубежи настолько очевидны, что еще в прошлом веке геологи, не прибегая к особенно сложным подсчетам, установили естественную периодизацию земной истории, подразделив ее на эры, периоды, эпохи и века. Впоследствии было много споров о природе этих подразделений. Многие ученые, руководствуясь предвзятыми представлениями о непрерывности эволюции, считали их условными, придуманными для удобства или постулировали огромные пробелы в летописи. Теперь эти взгляды представляют лишь исторический интерес. Резкий спады разнообразия на границах геологических эр выдержали проверку самой изощренной статистикой. Еще более показательно доминирование. Ведь дело в конце концов не в том, сколько видов вымерло и сколько появилось новых (здесь неизбежны неточности и расхождения между специалистами, по-разному трактующими виды и использующими различные статистические методы), а в том, какую роль эти виды играли в экономике биосферы.

31. Эволюционная теория пола.

Теория принадлежит В. Геодакяну (1991)

Для понимания явления пола недостаточно знаний его репродуктивной и рекомбинативной роли. Необходимо знать его эволюционную роль. Раздельнополость включает два фундаментальных явления: скрещивание (объединение генетической информации родителей) и дифференциацию (разделение на два пола). Наличие скрещивания отличает половые формы размножения от бесполых, наличие дифференциации—раздельнополые формы от гермафродитных. Классическая генетика, рассматривает, однако, только результаты скрещивания особей, поэтому некоторые явления, связанные с самой дифференциацией, не могут быть объяснены. Новая теория рассматривает дифференциацию полов как выгодную для популяции форму информационного контакта со средой, как эволюционную специализацию по двум главным альтернативным аспектам эволюции: сохранения (консервативный) и изменения (оперативный). Какие качества «приближают» мужской пол к среде и обеспечивают ему получение экологической информации? У мужского пола по сравнению с женским выше частота мутаций, меньше аддитивность наследования родительских признаков, уже норма реакции, выше агрессивность и любознательность, активнее поисковое, рискованное поведение. Другая группа особенностей — огромная избыточность мужских гамет, их малые размеры и высокая подвижность, большая активность и мобильность самцов, и их склонность к полигамии. Длительные периоды беременности, кормления и заботы о потомстве у самок, фактически повышая эффективную концентрацию мужских особей, превращают мужской пол в «избыточный», стало быть, «дешевый», а женский — в дефицитный и более ценный.

Это приводит к тому, что отбор действует в основном за счет отстранения мужских особей, но большие потенциальные возможности позволяют им оплодотворить все женские (в панмиктной или полигамной популяции). В результате малое число мужских особей передает потомству столько же информации, сколько и большое число женских. Можно сказать, что канал связи с потомством у мужского пола шире, чем у женского. Наследственная информация полученная потомством от матерей лучше отражает распределение генотипов в популяции и в прошлых поколениях. Информация полученная от отцов более селективная, она отражает генотипы наиболее приспособленные к условиям среды. Широкая норма реакции женских особей обеспечивает им более высокую онтогенетическую пластичность (адаптивность), позволяет покинуть зоны элиминации и дискомфорта и группироваться вокруг нормы популяции, то есть в стабильной среде уменьшить свою фенотипическую дисперсию. Узкая норма реакции мужского пола сохраняет их широкую фенотипическую дисперсию и делает их более подверженными отбору. Это означает, что мужской пол первым подвергается эволюционным изменениям.

В бесполых и гермафродитных популяциях информация от среды попадает ко всем особям:

В случае половой дифференциации последовательность появления контролирующей информации от среды следующая:

среда → мужской пол → женский пол

Следовательно, мужской пол можно рассматривать как эволюционный “авангард” популяции, а половой диморфизм по признаку как эволюционную “дистанцию” между полами и как “компас”, показывающий направление эволюции этого признака (“Филогенетическое правило полового диморфизма”). Поэтому признаки чаще встречающиеся и более выраженные у самок должны иметь “атавистическую” природу, тогда как признаки более выраженные у самцов должны иметь “футуристическую” природу (поиск). Максимальный половой диморфизм должен наблюдаться по эволюционно молодым (новым) признакам. У реципрокных гибридов дивергирующих форм по эволюционирующим (новым) признакам должен наблюдаться реципрокный “отцовский эффект” (доминирование отцовской породы, линии). По дивергирующим признакам родителей должна доминировать отцовская форма, по конвергирующим—материнская. В частности, теория успешно предсказывает существование отцовского эффекта по всем хозяйственно-ценным признакам у сельскохозяйственных животных и растений. Новый взгляд на эволюционную роль пола позволяет лучше понять многие явления, связанные с полом: половой диморфизм (ПД), соотношение полов (СП), роль половых хромосом (ПХ) и половых гормонов (ПГ), психологические различия между мужчинами и женщинами и др.

Вместо существующего раньше взгляда на основные характеристики раздельнополой популяции как на константы, специфичные для вида, предлагается новый: соотношение полов, дисперсия и половой диморфизм—переменные, регулируемые величины, тесно связанные с условиями среды. В стабильных условиях (оптимальная среда) они должны падать, а в изменчивых условиях (экстремальная среда)—расти. В первом случае эволюционная пластичность вида уменьшается, а во втором—увеличивается.

Половой диморфизм это “дистанция” между полами в процессе эволюции любого признака. Это генетическая информация, которая благодаря специализации полов на популяционном уровне уже попала в мужскую подсистему, но еще не достигла женской.

Информационный контакт организма со средой определяется и регулируется соотношением в нем мужских (андрогенов) и женских (эстрогенов) гормонов. Андрогены “приближают” (в информационном смысле) организм к среде, а эстрогены, наоборот, “удаляют” его от среды.

Вскрытые филогенетические и онтогенетические закономерности дифференциации полов сформулированы в виде правил.

До сих пор считалось, что деление на два пола необходимо для самовоспроизведения, что пол является способом размножения. А оказывается, что пол—это скорее способ эволюции.

Теория позволяет с единых позиций ответить на многие вопросы, на которые не может ответить теория полового отбора Дарвина и предсказать новые явления.

Медицина Появляется возможность объяснить половой диморфизм по многим болезням. Соотношение полов заболеваемости зависит от фазы взаимодействия популяции с вредным фактором среды.

32. Назовите и дайте краткую характеристику этапов репродуктивного поведения.

Биологическая приспособленность определяется не только способностью данной особи выжить, но также ее способностью внести свой вклад в генофонд следующего и дальнейших поколений, т. е. дать потомство. Организм, который успешно обеспечивает себя пищей и водой, находит убежище и избегает хищников, но терпит неудачу в размножении, будет обладать нулевой приспособленностью. Очевидно, что репродуктивное поведение имеет важное значение для приспособленности…

большинство животных, особенно форм, возникших сравнительно недавно, размножается половым путем, т. е. путем слияния мужских и женских гамет. Сущность полового размножения заключается в создании новых генетических комбинаций. В наиболее типичных случаях самец и самка спариваются и производят особей, генотипы которых не идентичны ни генотипу отца, ни генотипу матери.

Поскольку половое размножение требует известных затрат, оно, очевидно, должно давать какие-то существенные преимущества, например: 1) эволюционное преимущество для популяций, способных изменяться быстрее других благодаря половому размножению; 2) эволюционное преимущество, связанное с тем, что такой способ размножения облегчает видообразование (возникновение новых видов); 3) то, что отдельные родительские особи могут создавать разнообразие в своем ближайшем потомстве, облегчая ему адаптацию к непредсказуемым изменениям среды.

Полный цикл полового размножения у животных включает ухаживание, спаривание, последствия спаривания и заботу о яйцах и детенышах.

Одна из главных особенностей цикла размножения у многих видов – его сезонность, т. е. приуроченность к определенным временам года. Многие животные размножаются в определенное время года, с тем чтобы рождение потомства приходилось на период, оптимальный в отношении ресурсов среды.

Весенний пик репродуктивной активности у птиц послужил источником вдохновения для многих писателей и поэтов. Другие животные, однако, размножаются в иное время года. Многие виды оленей и лоси размножаются осенью, волки и койоты – в середине зимы, некоторые тюлени и морские львы – в конце весны и в начале лета. В пределах данного вида сезоны размножения часто варьируют в зависимости от географической широты. Общим знаменателем для всех этих различных сезонов размножения служит время рождения детенышей. Хотя у разных животных сроки беременности различны, большинство из них рождает детенышей в конце весны и начале лета. По-видимому, главное преимущество сезонности – то, что она позволяет приурочить появление потомства к хорошей погоде и наибольшему обилию пищевых ресурсов. Брачные сезоны и периоды беременности, по-видимому, согласованы между собой таким образом, что у большинства видов детеныши рождаются в конце весны и в начале лета.

Факторы, с которыми непосредственно связано начало репродуктивной активности, у разных видов различны. Такие условия, как температура, количество осадков, развитие растительности и длина дня, изменяются в зависимости от времени года, и все они могут влиять на репродуктивную активность у тех или иных животных. По-видимому, начало размножения у многих видов определяется длиной дня, поскольку во многих местообитаниях этот фактор наиболее надежным образом коррелирован со сменой времен года. Так, например, если содержать дальневосточного перепела в условиях короткого дня (8 ч света и 16 ч темноты), то как у самцов, так и у самок репродуктивные органы уменьшаются и половые реакции исчезают. Надлежащее изменение светового режима (16 ч света и 8 ч темноты) приводит к восстановлению как морфологии, так и поведения.

Ухаживание